Autorin Wiebke Otten stammt aus der SELK-Gemeinde Tarmstedt. Im Rahmen ihres Lehramtsstudiums in den Fächern Ev. Religion und Mathematik verfasste sie eine Seminararbeit zum Thema „SELK und Frauenordination“. Der folgende Text über den Synodalbericht „Dienste der Frau in der Gemeinde“ aus dem Jahr 1975 stammt aus dieser Seminararbeit.

Am 25.06.1972 trat die gemeinsame Grundordnung der neuen SELK in Kraft und bildet seitdem die Verfassung. Teil dieser Grundordnung sind Artikel 7 Absatz 1 und 2, die sich mit der Zulassung zur Ordination beschäftigen. Bereits einige Monate nach Inkrafttreten der Grundordnung, am 8. Oktober 1972, stellte die Epiphaniasgemeinde Bochum einen Antrag an die 1. Kirchensynode, um den zweiten Absatz des Artikels 7 zu streichen und damit die Frauenordination zu ermöglichen. Zudem beantragte die Gemeinde Bochum neben der Zulassung von Frauen zum Pfarramt, auch Frauen zum Vorsteheramt und zum Lektorenamt zuzulassen sowie die Herabsetzung des passiven Wahlalters auf 21 Jahre.[1]

Im darauffolgenden Jahr fand die 1. Kirchensynode in Radevormwald statt. Dort wurde beschlossen, dass die Synode der Empfehlung der Kirchenleitung folgt, welche lautete „Über den ersten Teil des Antrags [der Gemeinde Bochum], der auf ‚Zulassung der Frauen zum Pfarramt‘ abzielt, sollte die Kirchensynode zur Tagesordnung übergehen, da dieser Antrag gegen die Lehre der Heiligen Schrift verstößt.“[2] Somit wurde dem Antrag nicht stattgegeben. Weiter wurde jedoch beschlossen, dem Antrag des Kirchenbezirks Niedersachsen Süd zuzustimmen. In diesem heißt es, dass die Kirchenleitung beauftragt wird, innerhalb von zwei Jahren eine ausführliche Dokumentation über die Frage „Gleichberechtigung der Frau“ zu erstellen. Immer wieder war diese Frage nach der Gleichberechtigung im kirchlichen Bereich bereits in den Vorgängerkirchen diskutiert worden und sollte in einer Dokumentation nochmal erarbeitet und zusammengestellt werden.[3] Daraufhin wurde die Kommission „Dienste der Frau in der Gemeinde“ berufen, dessen Mitglieder aus fünf Theologen, darunter der Vorsitzende Dr. Detlef Lehmann, sowie Frau Ursula Schneider[4], bestand. Ebenfalls nahmen Dr. Hans Kirsten und später Bischof Dr. Gerhard Rost als Vertreter der Kirchenleitung der SELK beratend teil. Bei insgesamt sieben Arbeitssitzungen wurden in Referaten und Diskussionen Fragen zur Rolle der Frau erörtert. Anschließend wurde ein Bericht über die gemeinsamen Ergebnisse verfasst, welcher am 26.04.1975 von der Kommission angenommen wurde und anschließend auf der 2. Kirchensynode vorgestellt wurde. Im Bericht wird versucht, „die wesentlichen Ergebnisse der Kommissionsarbeit mit deren theologischen Begründung zusammenfassend darzustellen“.[5]

Argumentation

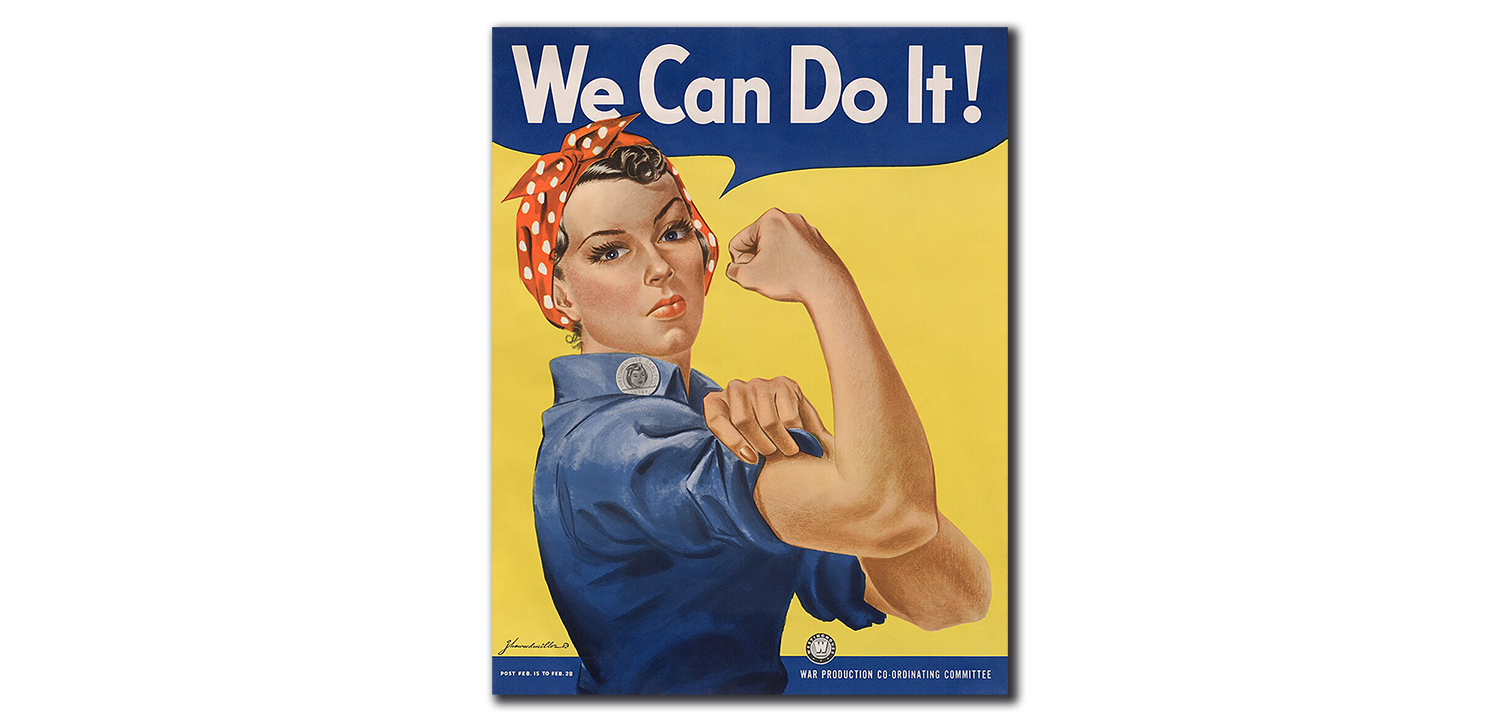

Der Bericht gliedert sich in sechs Teile (A-F), welche unterschiedliche Themen vorstellen. Der erste Teil A hat das Thema „Die Gleichberechtigung der Frau in Staat und Gesellschaft als Anfrage an die Kirche“.[6] Die Kommission gibt zu verstehen, dass die Entwicklung der Frauenemanzipation und Gleichberechtigung in der Frage zur Frauenordination berücksichtigt werden müsse. So berichtet die Kommission, dass mittlerweile der Gleichberechtigungsgrundsatz aus dem Grundgesetz „unveräußerlicher Bestandteil unseres Rechtsdenkens sei“[7] und zum Beispiel das aktive und passive Wahlrecht von Frauen und die Ausübung akademischer Berufe als selbstverständlich erscheinen. Es wird dennoch Kritik geübt, dass die Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts in „philosophisch-idealistischen und vorwiegend individualistischen Motiven“ wurzelt, „stark ideologisch argumentiert“ wurde und somit „die Grenzen zwischen Gleichmacherei und Gleichberechtigung oftmals verwischt“[8] wurden. Es kristallisierte sich eine Grundsatzfrage in der Kommission „Dienste der Frau in der Gemeinde“ heraus, die sie klären versucht wurde: „Ist die Tradition der Kirche, die ein Frauenpfarramt nicht kennt, […] durch die frühere soziale und gesellschaftliche Rolle der Frau bedingt?“.[9] Aus dieser Grundsatzfrage heraus ergaben sich für die Kommission drei Antwortmöglichkeiten. Erstens, dass die „Aussagen der Heiligen Schrift […] zeitbedingte Weisungen [sind], die allein im Blick auf die damalige soziale Stellung der Frau gegeben wurden“.[10] Zweitens, dass die Aussagen der Heiligen Schrift als für alle Zeit bindende Weisungen zu verstehen sind und drittens, dass es sowohl „zeit- und situationsbezogene Weisungen gibt“ als auch „Aussagen, die bleibende Bedeutung für die Frage nach der Zulassung der Frau zum Pfarramt“[11] besitzen. Um diese Grundsatzfrage zu klären, untersuchte die Kommission im nächsten Abschnitt B, wie heutzutage die Frauenordination in der evangelischen Theologie begründet wird. Dabei führt sie zwei Hauptgründe an. Zum einen den großen Pfarrermangel und die große Zahl an vakanten Stellen. Zum anderen die Freiheit der lutherischen Kirche in der Ordnung des Gottesdienstes sowie der Gestaltung von Ämtern und Diensten, die nicht an die Strukturen im Neuen Testament gebunden sind. Daraus ergeben sich neue Fragen in der Auslegung des Neuen Testaments über die Stellung der Frau in der Gemeinde.[12] Deswegen wird im Teil C „Die Stellung der Frau in der Gemeinde nach dem Neuen Testament“ untersucht, welche Bibelstellen sich zum Thema äußern. Es wird dargestellt, dass Jesus sowie die frühe Christengemeinde, anders als in der damaligen Zeit üblich, Frauen als gleichwertige Mitglieder ansahen, welches beispielsweise in Gal 3,28 ausgedrückt wird.[13]Andererseits stehen im Neuen Testament mit 1. Kor 14,34 oder 1. Tim. 2,11f für die Frau einschränkende Worte. Zudem wird angeführt, dass keine Frauen den zwölf Aposteln angehörten oder ihnen gemeindeleitende Ämter in den frühen Christengemeinden übertragen wurden. Die Kommission macht deutlich, dass sie zu keiner abschließenden Übereinstimmung der theologischen Aussagen im Neuen Testament kommt, da die biblischen Aussagen unterschiedlich beurteilt und ausgelegt werden. Es besteht ein Konsens darüber, dass nach der Schöpfungsordnung keine Unterordnung im Sinne von autoritärem Herrschen von Männern gegenüber Frauen bestehe. Jedoch konnte nicht geklärt werden, ob es dennoch eine „schöpfungsmäßige Unterschiedenheit der Geschlechter“[14] gebe, die bis in die aktuelle Zeit hineinreicht. Ebenfalls in der Frage der Beteiligung im Gottesdienst kann die Kommission zu keiner vollständigen Einmütigkeit kommen. „Die einen sehen das apostolische Verbot des Redens und Lehrens der Frau im Gottesdienst der Gemeinde als ein um der Frau gebotenen Unterordnung willen nötiges Gebot an.“[15] Andere Kommissionsmitglieder sehen das Schweigen der Frau im Gottesdienst als eine damals zeitbedingte Anweisung, die heute in anderen Verhältnissen keine Begründung mehr besitzt.[16] Aus den behandelten Themen trifft die Kommission Folgerungen für die Zulassung der Frau zum Pfarramt sowie der Beteiligung an gemeindlichen und kirchlichen Entscheidungen. Sie kommt zu dem Schluss, dass die Mehrheit der Kommission auf Grund der Aussagen im Neuen Testament eine Frauenordination ausschließt. Eine Minderheit der Kommission (genaue Stimmverhältnisse werden nicht genannt) sieht die neutestamentlichen Aussagen als nicht eindeutig genug, um die Frauenordination abzulehnen. Gegen die Zulassung sprechen die apostolischen Weisungen (1. Kor 14,34ff und 1. Tim 2,11ff), da sie nach ihrer Auffassung nicht nur zeitbedingte Weisungen sind. „Man müsse im übrigen deutlich erkennen, daß Gleichwertigkeit nicht Gleichartigkeit bedeute“.[17] Die schöpfungsmäßige Stellung der Frau wird durch ein Leitungsamt in der Kirche verletzt. Dies bestärkt die Kommission mit dem Argument, dass anthropologische Untersuchungen ergeben haben, dass der Unterschied zwischen Frauen und Männern nicht nur historisch bedingt ist, sondern durch biogenetische Faktoren belegt wird und somit ein struktureller Unterschied zwischen Männern und Frauen besteht, der zu berücksichtigen ist. Laut der Kommission sind die Aussagen im Neuen Testament als eine von Gott gegebene Ordnung für die Kirche zu verstehen und keine zeitbedingte Weisung mit begrenzten Wirkbereich. Deshalb kommt die Kommission auch zu dem Schluss, das Lektorenamt nicht Frauen zu übertragen, wobei jedoch zwei Mitglieder dafür stimmten. Wenige Einwände gab es hingegen beim Lesen der Epistel im Gottesdienst. Zudem kann die Mehrheit der Mitglieder keine theologischen Einwände finden, Frauen in den Kirchenvorstand wählen zu können oder ihnen ein Stimmrecht in der Gemeindeversammlung zu geben.[18] Abschließend betont die Kommission, dass die Dienste der Frau unabdingbar sind für die Kirche in den Bereichen Erziehung, Seelsorge und Diakonie. Frauen dürfen sich durch die verwehrte Frauenordination nicht diskriminiert fühlen, vielmehr muss erkannt werden, dass im Neuen Testament den Frauen andere Aufgaben zugewiesen wurden als Männern.[19]

Auf Grund des Berichts der Kommission „Dienste der Frau in der Gemeinde“ entschließt die 2. Kirchensynode am 17.06.1975, den Empfehlungen der Kommission zu folgen. Somit beschließt sie, dass weiterhin eine Ordination von Frauen nicht möglich ist, da die Mehrheit der Synode der Auffassung ist, dass eine Frauenordination durch die Heilige Schrift ausgeschlossen ist. Jedoch bestehen mehrheitlich keine Einwände, Frauen das volle Stimmrecht zu erteilen oder in den Kirchenvorstand wählen zu lassen. Dabei spricht die Synode nur eine Empfehlung aus und keine bindende Vorschrift. So soll jede Gemeinde selbstständig prüfen, ob Bedenken gegen das volle Stimmrecht und Wahlrecht bestehen und danach handeln.[20]

Nach dem Entschluss der 2. Kirchensynode 1975, dass eine Ordination von Frauen in der SELK nicht möglich ist, wurde dieses Thema zunächst als abgeschlossen betrachtet und bei aufkommenden Anfragen auf den Entschluss 1975 verwiesen.[21]

[1] Vgl. Die Gemeindeversammlung der Ev.-Luth. Epiphaniasgemeinde Bochum, https://initiativelutherischerfrauen.files.wordpress.com/2018/10/antrag-1-bochum-fo-1972-1.pdf [Zugriff: 12.04.2023].

[2] Selbstständige Evangelische-Lutherische Kirche (SELK), Atlas Frauenordination, Hofgeismar 2022, 28.

[3] Bericht der Kommission „Dienste der Frau in der Gemeinde“ vom 2.5.1975, in: Synodalband zur 2. Kirchensynode Bochum, Bochum 1975, 400-00, 2.

[4] Nähere Informationen zu Frau Ursula Schneider (Ausbildung, Beruf) sind nicht vorhanden.

[5] Kommission, Dienste, 3.

[6] Vgl., ebd., 4.

[7] Ebd., 4.

[8] Ebd.

[9] Ebd.

[10] Ebd., 5.

[11] Ebd., 5.

[12] Vgl. ebd., 5f.

[13] Vgl. ebd., 6.

[14] Ebd., 7.

[15] Ebd., 8.

[16] Vgl., ebd.

[17] Ebd., 10.

[18] Vgl., ebd. 11-13.

[19] Vgl., ebd. 14f.

[20] Vgl. Anlage 1 zum Protokoll des 5. Sitzungstages (17.05.1975), in: Synodalband zur 2. Kirchensynode Bochum, Bochum 1975, 20-041.

[21] Vgl. Dr. Armin Wenz, Die Diskussion über die Ordination von Frauen zum Amt der Kirche in der SELK, Oberursel, https://selk-oberursel.de/theologie/Themen/Frauenordination.pdf [Zugriff: 25.04.2023], 1.