Eine Begriffs- und Aufgabenklärung von Michael Sommer

Die Frage, ob Frauen in der SELK Pfarrerinnen werden dürfen, ist eine Lehrfrage und keine Bekenntnisfrage (s. hierzu den Beitrag von Johannes Dreß). Ein „Bekenntnis“ der Kirche ist etwas anderes (Grundlegenderes) als eine „Lehre“ der Kirche. Der Bekenntnisstand der SELK ergibt sich aus Art. 1 Abs. 2 der Grundordnung: „(…) [Die SELK] bindet sich daher an die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, weil in ihnen die schriftgemäße Lehre bezeugt ist, nämlich an die drei ökumenischen Symbole (das Apostolische, das Nicänische und das Athanasianische Bekenntnis), an die ungeänderte Augsburgische Konfession und ihre Apologie, die Schmalkaldischen Artikel, den Kleinen und Großen Katechismus Luthers und die Konkordienformel.“ Der Bekenntnisstand ist laut Art. 25 Abs. 6 der Grundordnung unveränderbar.

Die „Lehre“ der Kirche, d.h. ihre Lehrentscheidungen, resultieren aus der Auslegung der Heiligen Schrift und der Bekenntnisschriften. Was die Lehrfrage betrifft, ob Frauen zu Pfarrerinnen ordiniert werden dürfen, gilt Artikel 7.2 der Grundordnung als „implizite Lehrentscheidung“: „Dieses Amt [der Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung] kann nur Männern übertragen werden.“ Gleichwohl gibt es in der SELK unterschiedliche theologische Lehrmeinungen zur Frage der Ordination. Schon die 2. Kirchensynode 1975 stellte einen Dissens in dieser Frage fest (Protokollauszug s. hier). Der 11. Allgemeine Pfarrkonvent 2009 hielt fest: „Das Vorhandensein der beiden Positionen zu dieser Frage wird derzeit nicht als kirchentrennend erachtet“ (zitiert nach dem „Atlas Frauenordination“ S. 31). In der SELK gibt es also bereits seit ihrer Gründung zwei theologische Lehrmeinungen zur Frage der Frauenordination, die beide auf der Basis von Schrift und Bekenntnis stehen. Dennoch dürfen Frauen bisher auf Grund von Art. 7.2 der Grundordnung bisher keine Pfarrerinnen werden.

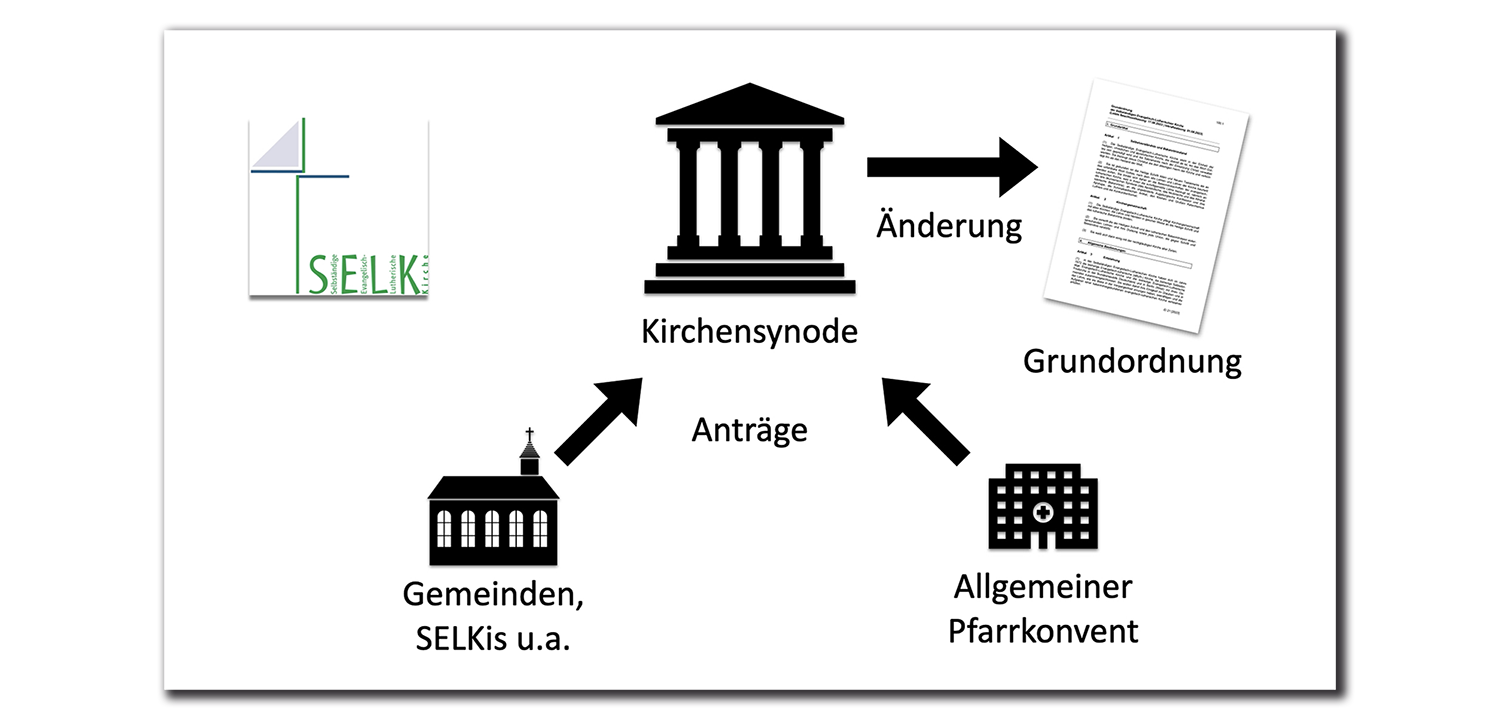

Im Gegensatz zum Bekenntnisstand können Lehrentscheidungen der Kirche geändert werden. Da die „implizite Lehrentscheidung“ zur Frauenordination in der Grundordnung festgehalten ist, kann nur die Kirchensynode eine Änderung hieran beschließen. So lautet Grundordnung Art. 25 Abs. 5 „Die Kirchensynode beschließt über die Anträge, die an sie gerichtet werden. Insbesondere gehört es zu ihren Aufgaben: (…) b) über Fragen der Lehre, des Gottesdienstes und der kirchlichen Praxis zu beraten und zu darüber gefassten Beschlüssen des Allgemeinen Pfarrkonventes Stellung zu nehmen; c) über gesamtkirchliche Ordnungen, einschließlich Abänderungen der Grundordnung, zu beschließen (…).“

Selbstverständlich gehört es auch zu den Aufgaben des Allgemeinen Pfarrkonvents „über Fragen der Lehre, des Gottesdienstes und der kirchlichen Praxis zu beraten. Er kann dazu Beschlüsse fassen. Solche Beschlüsse bedürfen der Zustimmung durch die Kirchensynode, wenn sie bindende Wirkung für die Kirche haben sollen“ (Art. 24 Abs. 3 (b) Grundordnung). Hieraus geht hervor, dass der Allgemeine Pfarrkonvent Beschlüsse zur Lehre der Kirche fassen kann, die allerdings nur bei Bestätigung durch das übergeordnete Gremium der Kirchensynode gültig werden. Bei den zitierten Aufgaben der Kirchensynode gibt es keine solche Einschränkung – sie berät alle Anträge, die an sie gerichtet werden, darunter auch solche zur Änderung der Grundordnung. Hierzu ist laut Art. 25 Abs 6 eine Zweidrittelmehrheit aller Synodaler notwendig.

Gegner der Frauenordination behaupten immer wieder, dass ein Beschluss des Allgemeinen Pfarrkonvents zur Frauenordination Voraussetzung für eine Änderung der Grundordnung wäre. Zuletzt veröffentlichte Bischof Hans-Jörg Voigt einen entsprechenden Artikel in der SELK-Zeitschrift „Lutherische Kirche“ („Entscheidungswege in der Kirche – wie die SELK funktioniert“, Ausgabe 6/2024). Dies geht aus den oben zitierten Regelungen jedoch nicht hervor. Auch die vom ersten Bischof unserer Kirche Dr. Gerhard Rost 1971 verfassten „Erläuterungen“ zum Entwurf der SELK-Grundordnung sind eindeutig: „Die Kirchensynode kann auch von sich aus Beschlüsse [Anm.: zu Lehre, Gottesdienst und kirchlicher Praxis] fassen, sofern ihr entsprechende Anträge vorliegen.“ Antragsberechtigt an die Kirchensynode sind laut Art. 25 Abs. 8 neben dem Allgemeinen Pfarrkonvent auch viele andere Gremien, so auch Gemeinden und Gruppen von mindestens 50 stimmberechtigten Kirchgliedern.

Bischof Dr. Rost macht in seinen Erläuterungen auch deutlich, dass Grundfragen der Kirche von allen Gremien gemeinsam bearbeitet werden sollten und dem Allgemeinen Pfarrkonvent dabei eine „vorrangige Zuständigkeit“ zukomme. Auch im Sinne der Einmütigkeit der Kirche ist es wünschenswert, dass der Allgemeine Pfarrkonvent bei einer Frage wie der Frauenordination seine Fachkompetenz einbringt. „Alle Gremien“ der Kirche sind aber insbesondere auch die Gemeinden, die selbstverständlich auch Verantwortung für die rechte Lehre der Kirche tragen. So muss es das generelle Leitbild für die Arbeit an der Zukunft unserer Kirche sein, dass wir Kommunikationsprozesse entwickeln, die alle einbeziehen. Wie auch immer die gemeinsamen Wege in die Zukunft unserer SELK aussehen, die Kirchensynode ist dabei das „alleinig[e] Beschluss- und Rechtssetzungsorgan der Kirche“ (Stellungnahme zum Verhältnis Allgemeiner Pfarrkonvent/Kirchensynode der Synodalkommission für Recht- und Verfassungsfragen, 14. Kirchensynode 2019/2020, S. 1).

Hier ein Erklärvideo zu Entscheidungswegen in der SELK:

Das im Video verwendete Beispiel ist ein bisschen lustig, aber die im Video vorkommenden Sachaussagen sind belegt. Eine Dokumentation zu den Quellen findet sich hier.

[…] Eine ausführlichere Darstellung der Entscheidungsprozesse in der SELK in Bezug auf die Frage der Frauenordination ist auch als Beitrag auf der neuen Homepage der Initiative Frauenordination (InFO) verfügbar: https://frauenordination.de/fo-einfuehrung […]