Von Pfarrer i.R. Johannes Dreß

Zunächst ganz einfach: Das Ev. Luth. Bekenntnis schweigt zu dieser Frage. Es sagt dazu nichts. Der Grund ist auch einfach: Als wesentliche Teile des Bekenntnisses im 15. Jahrhundert formuliert und abgeschlossen wurden, war die Frauenfrage kein Thema. Selbstverständlich wurden nur Männer als Priester geweiht bzw. mit Einführung der Reformation nur Männer ordiniert. Die Rolle der Frauen hat sich aber seit dem 20. Jahrhundert grundlegend gewandelt, angefangen vom Wahlrecht über die breite Berufsausübung bis hin zu führenden Positionen in Gesellschaft, Politik und Kirchen. In den ev. Landeskirchen werden sie inzwischen ganz selbstverständlich auch als Pfarrerinnen ordiniert oder als Bischöfinnen eingeführt.

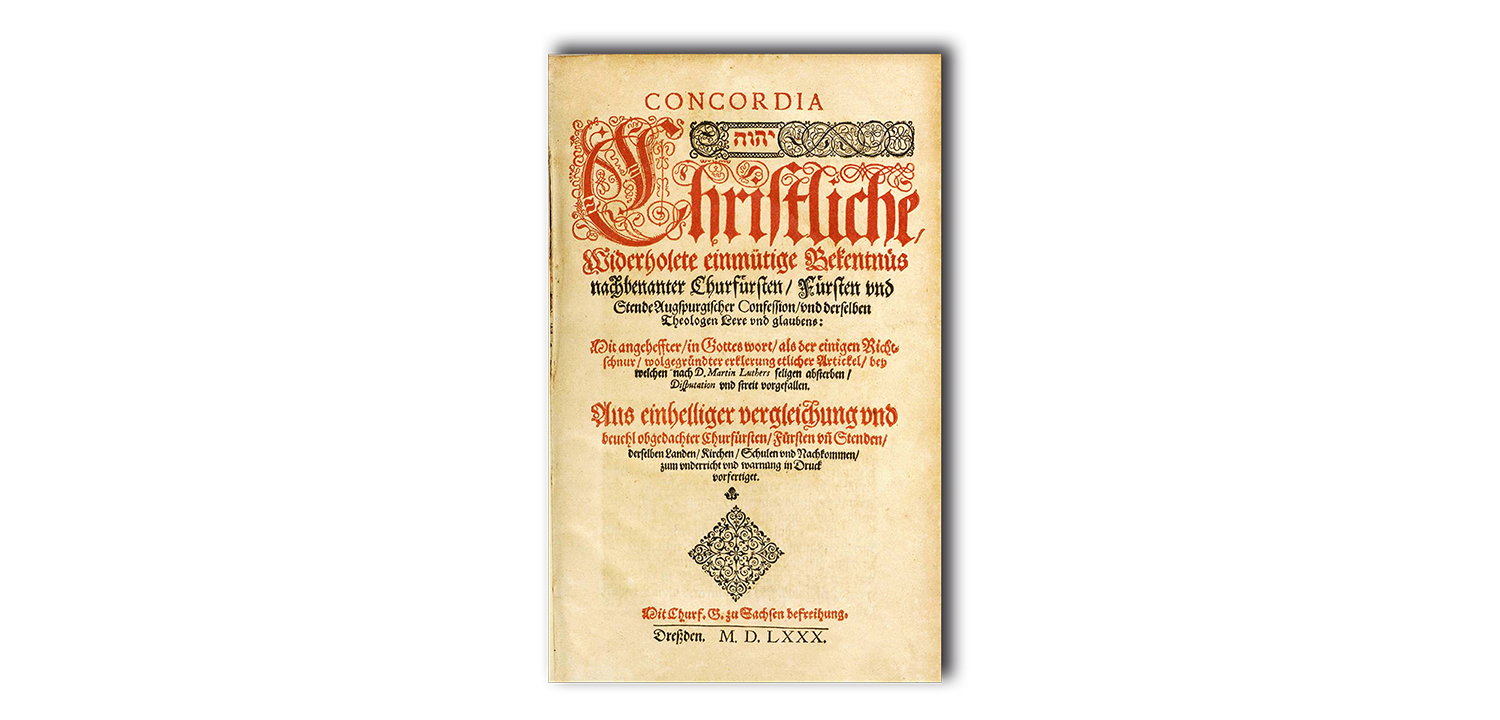

Zwei Artikel der Augsburgischen Konfession sind dafür wichtig: In Artikel 5 „Vom Predigtamt“ heißt es: „Damit dieser Glaube entsteht, hat Gott das Predigtamt eingesetzt, das Evangelium und die Sakramente gegeben, durch die als Mittel der Heilige Geist wirkt und – wo und wann er will – die Herzen tröstet und Glauben gibt denen, die das Evangelium hören….“. Und in Artikel 14 „Das Amt der Kirche“ steht: „Von der Leitung der Kirche (ursprünglich: Kirchenregiment, heute: kirchliches Amt) wird gelehrt, dass niemand in der Kirche öffentlich lehren oder predigen oder das Sakramente reichen soll ohne ordnungsgemäße Berufung“ (ELKG² S. 1681 und S. 1710)

Die lutherische Reformation betont in Artikel 5 vor allem die Funktionen dieses Amtes: Die Verkündigung des Evangeliums und die Verwaltung der Sakramente. Weniger geht es um die Funktionsträger, welchen Status sie haben, welches Geschlecht oder welchen Bildungsgrad.

Daneben gibt es in Artikel 14 die kirchenrechtliche Gestaltung. Niemand dürfe das Amt ausüben, also predigen und die Sakramente verwalten, wenn die Person nicht ordentlich berufen (=ordiniert) sei. Auch hier kommt alles darauf an, dass das Evangelium verkündigt und die Sakramente gereicht werden, weil dadurch Gott die Menschen zum Glauben ruft, ihnen seine Gnade schenkt und so Kirche baut. Weniger bedeutsam ist, welche die Personen sind, durch die Gott diese Mittel gebraucht.

Diese Sicht bestreitet nicht die fortdauernde Gültigkeit des Auftrags Christi in der Kirche und für die Kirche, unterscheidet ihn aber von seiner Durchführung und der Ausgestaltung der dazu erforderlichen Mittel.

Diese Sicht lässt auch nicht außer Acht, dass für die Durchführung dieses Auftrags immer Menschen gebraucht werden, die als Beauftragte ihres Herrn der Gemeinde gegenübertreten und ihn so „repräsentieren“. Sie lässt aber diese Repräsentanz nicht abhängig vom Geschlecht dieser von Christus in Pflicht genommenen Menschen sein.

Dementsprechend hat sich in der (lutherischen) Reformation zwar die Regel fortgesetzt, dass nur Männer in das evangelische Pfarramt berufen wurden (s.o.), jedoch wurde diese Praxis auch von Luther nicht aus der Apostolizität des Amtes abgeleitet, sondern von einem Ordnungsgedanken her begründet. Für Luther war es wichtig, unterschiedliche Ämter in der Kirche klar zu definieren und für die jeweiligen Dienste auch entsprechend ausgebildet zu sein bzw. Pastoren nach der Ausbildung zu ordinieren. Diese Ordnung ist sachlich geboten, aber nicht heilsnotwendig, wie überhaupt die Ordination von Frauen und die Ordination von Männern keine Heilsfrage ist.

Wir können festhalten: Das lutherische Bekenntnis findet klare Worte zur Aufgabe und zur Ausgestaltung des kirchlichen Amtes, schweigt aber zu der Frage, welche die Personen sind, die dieses Amt ausüben. Sie macht die Aufgabe nicht abhängig vom Geschlecht.

Für mich ist es einfach nicht vorstellbar, dass Gott nicht will, dass Frauen ordiniert werden können.

Wer meint, dass Gott dies nicht will, hat Gott nicht verstanden!