Autor Torben Ebeling schrieb 2019 im Rahmen seines Studiums des Lehramts an beruflichen Schulen eine umfangreiche Arbeit zum Thema „Frauenordination in Deutschland mit besonderer Betrachtung der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK)„ Der hier wiedergegebene Text zum Weg zur Frauenordination in der EKD stammt aus dieser Arbeit.

Von der ersten Theologin bis zur Pfarrerin

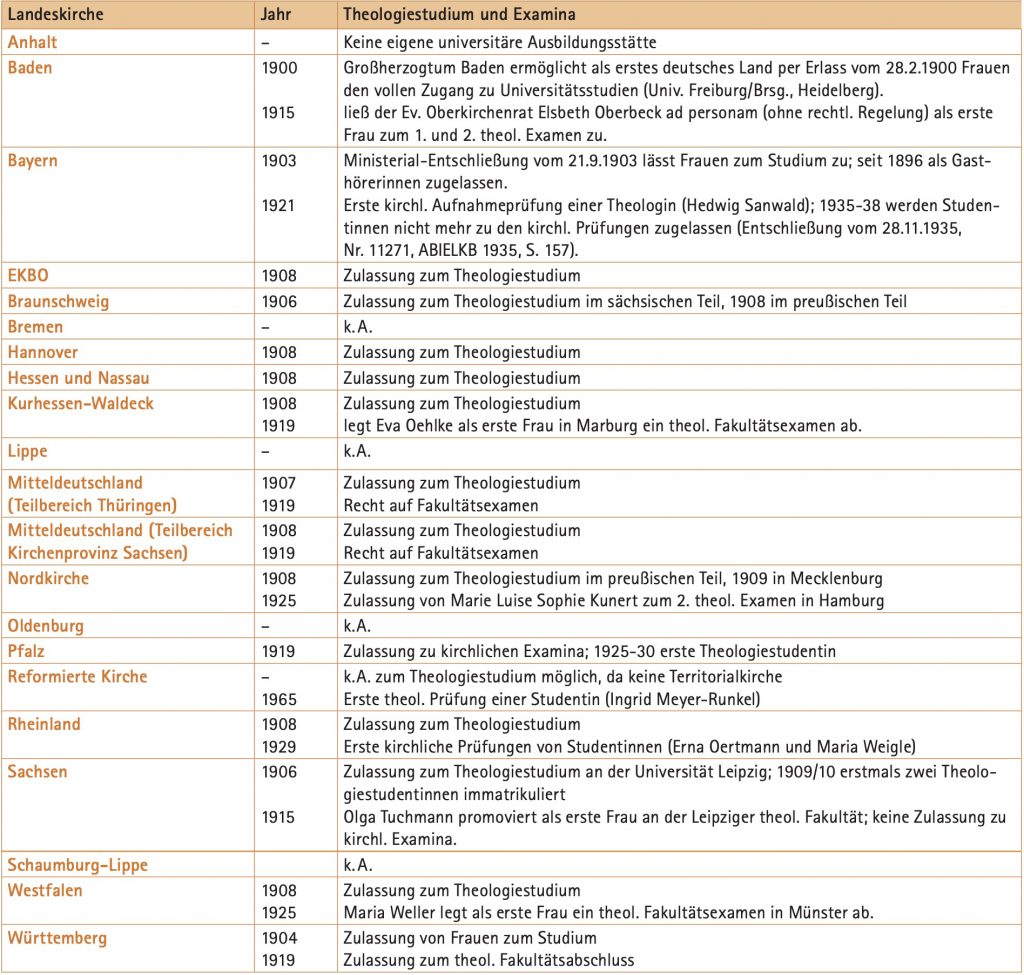

Es dauerte über 400 Jahre bis in den evangelischen Kirchen in Deutschland die erste Pfarrerin ordiniert wurde (vgl. Zeiß-Horbach 2017: 14). Der erste Meilenstein auf dem Weg zum vollwertigen Pfarramt für Frauen, war die Zulassung zum Universitätsstudium und damit auch zum Fachbereich der Theologie. Allerdings garantierte dies nicht die Zulassung zu den verschiedenen Prüfungen. Erst seit 1919 konnten Frauen, mit Ausnahme der Promotion, die schon vorher möglich war, ein Fakultätsexamen ablegen (vgl. Dröge 2018: 4). In Abbildung 1 wird dargestellt wann die Zulassung zum Studium und zu den Prüfungen in den jeweiligen Kirchengebieten eingeführt wurde.

Abb. 1 Theologiestudium und Examina für Frauen.

Diese staatlichen Abschlüsse berechtigten aber nicht dazu, eine Stelle in der evangelischen Kirche zu erhalten oder andere berufliche Perspektiven innerhalb der Kirche zu erlangen (vgl. Jung 2018: 188). Die Voraussetzung hierfür waren kirchliche Prüfungen, zu denen Frauen erst im Laufe der zwanziger Jahre zugelassen wurden. Trotzdem standen Frauen auch nach der Zulassung zu kirchlichen Prüfungen keine angemessenen Berufe innerhalb der Kirche offen, weshalb viele den Beruf der Religionslehrerin ergriffen, statt Pfarrgehilfin oder Seelsorgerin zu werden (vgl. Hering 2008: 109-110).

Auguste Zeiß-Horbach gibt an, dass die steigende Zahl an Theologinnen die Kirche vor ein Problem stellte. Zum einen wurde die Diskussion über die Zulassung der Frau zum Predigtamt von immer mehr Personen und auch Zeitschriften geführt und somit öffentlich gemacht. Zum anderen mussten sich die Kirchenleitungen überlegen, wie sie mit den Theologinnen umgehen sollten. Das heißt, welche Bedeutung Theologinnen innerhalb der Kirche haben und wie dieser Beruf definiert werden sollte. Sie entschieden sich auch weiterhin für den Ausschluss zum Pfarramt und begründeten dies nicht theologisch sondern historisch, da die Kirchenleitungen um die gewohnte kirchliche Ordnung besorgt waren (vgl. Zeiß-Horbach 2017: 58-59).

In der Zeit des Nationalsozialismus kam es zuerst zu einem Rückschritt. Gemachte Zugeständnisse an die Theologinnen wurden zurückgezogen und auch die Zulassung zu kirchlichen Prüfungen nach dem Studium wurde eingeschränkt (vgl. Hering 2008: 129- 130). Aufgrund des Pfarrermangels, da viele Pfarrer an der Front waren, wurde dies schon nach kurzer Zeit wieder geändert. Besonders viele Theologinnen schlossen sich der Bekennenden Kirche an und wurden von dieser auch dringend benötigt. Besonders der Mangel an Theologen hatte großen Einfluss auf die Diskussion in den Kirchenleitungen, ob auf Theologinnen zurückgegriffen werden soll. Trotzdem wurde nach vielen Diskussionen entschieden, Frauen nicht zu ordinieren und auch die Verwaltung der Sakramente wurde ihnen nicht gestattet. Einige Theologen waren aber dennoch der Ansicht, dass nichts gegen eine Ordination von Frauen spreche (vgl. Zeiß-Horbach 2017: 74-75). Aus Protest gegen diesen Beschluss, ordinierte Präses Kurt Scharf die, eingangs bereits erwähnten, Theologinnen Ilse Härter und Hannelotte Reifen zum vollen Pfarramt. Diese Ausnahmen wurden von der Kirche nach Ende des 2. Weltkrieges allerdings wieder rückgängig gemacht (vgl. Görne 2018: 27). Die von Theologinnen besetzten Pfarrstellen mussten fast ausschließlich an Pfarrer zurückgegeben werden (vgl. Zeiß-Horbach 2017: 77).

Der Weg zur Gleichberechtigung

Im Artikel 3 Abs. 2 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland von 1949 heißt es, dass Männer und Frauen gleichberechtigt seien. Allerdings war dies weder in der Gesellschaft noch in den Kirchen der Fall. Erst 1953 wurde wieder ein kleiner Schritt in Richtung Gleichstellung, innerhalb der Kirchen, unternommen. In der Evangelischen Kirche der altpreußischen Union erhielten Pfarrvikarinnen die Ordination und damit das Recht die Sakramente zu spenden und auch zu predigen. Allerdings gab es auch weiterhin Einschränkungen. Das Amt wurde als Amt eigener Art gesehen und die Vorstellung vom Unterschied zwischen Mann und Frau war immer noch Grundlage dieser Unterscheidung (vgl. Zeiß-Horbach 2017: 78-80). In vielen anderen Landeskirchen durften Theologinnen weiterhin nur Arbeit mit Frauen, Mädchen und Kindern ausüben. Obwohl sie, wie bereits erwähnt, schon zu Kriegszeiten vertretungsweise Pfarrstellen übernommen hatten, blieb ihnen dieses weiterhin verwehrt (vgl. Konferenz der Frauenreferate und Gleichstellungsstellen in den Gliedkirchen der EKD; Studienzentrum der EKD für Genderfragen in Kirche und Theologie 2017: 16).

Eine völlige Gleichstellung des Pfarrdienstes wurde in Schweden und einigen Landeskirchen 1958 erreicht. Frauen konnten ordiniert werden und durften auch den Titel Pfarrerin tragen. Auch die Übertragung der Gemeindeleitung an Pfarrerinnen war seitdem teilweise möglich. Hierfür musste ‚nur‘ das Presbyterium zustimmen (vgl. Hering 2008: 134-135). Eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau wurde aber auch dadurch noch nicht erreicht.

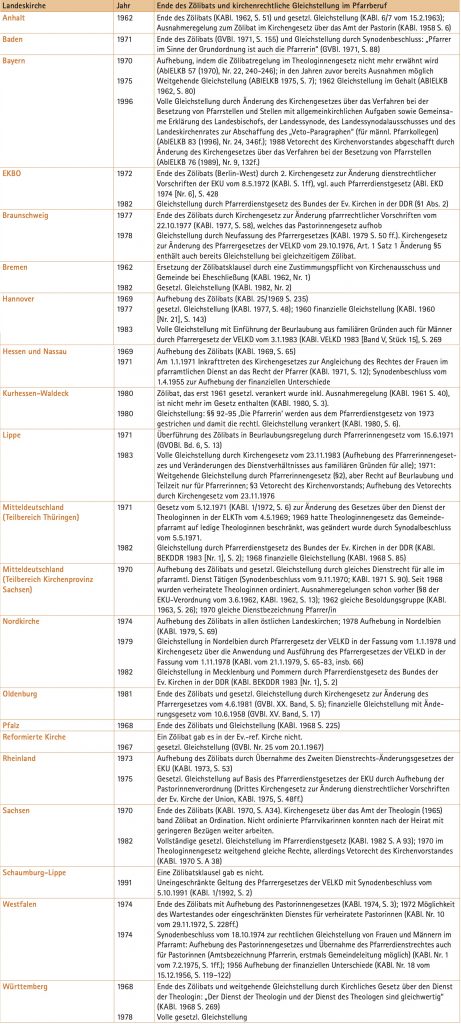

Wie Beamtinnen im Staatsdienst, durften Pfarrerinnen nicht heiraten. Mit der Heirat wurden sie aus dem Kirchendienst entlassen und hatten nur vereinzelt die Möglichkeit in anderen Bereichen weiter eingesetzt zu werden (vgl. Konferenz der Frauenreferate und Gleichstellungsstellen in den Gliedkirchen der EKD; Studienzentrum der EKD für Genderfragen in Kirche und Theologie 2017: 17). Diese sogenannte Zölibatsklausel wurde in einigen Gliedkirchen noch bis Anfang der 1970er angewandt. Andere Kirchen, wie zum Beispiel die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg, hatten diese Regelung bereits 1966 abgeschafft. Verheiratete Pastorinnen durften, wie ihre männlichen Kollegen, weiterarbeiten, wenn keine besondere Beeinträchtigung ihres Dienstes vorlag (vgl. Zeiß-Horbach 2017: 85).

Auch die endgültige Gleichstellung war von Kompromissen gekennzeichnet. Die Evangelische Kirche der Union (EKU) beschloss 1974 die Gleichstellung von Pfarrerinnen und Pfarrern. Trotzdem gab es in Bayern noch den sogenannten Vetoparagrafen, welcher erst 1998 abgeschafft wurde. Dieser besagte, dass die Kirchenvorsteher oder ein Pfarrer, der in der Gemeinde tätig ist, die Ausschreibung der Stelle nur auf männliche Pfarrer fordern könne und somit Frauen nicht zur Bewerbung auf diese Stelle zugelassen werden. Die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD) änderte ihr Kirchengesetz 1978 und ließ Frauen wie Männer zum Pfarramt zu. Doch auch hier gab es eine Ausnahme (vgl. Zeiß-Horbach 2017: 88-89, 383). Die Landeskirche Schaumburg- Lippe, welche zur VELKD gehört, hatte ein Selbstbestimmungsrecht in der Frage der Frauenordination bekommen und wehrte sich noch mehr als 10 Jahre dagegen. Sie führte die Frauenordination erst 1991 ein (vgl. Kopsch 2018: 62-63).

„Die volle Gleichstellung im geistlichen Amt ist damit seit zwei Jahrzehnten in allen Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland rechtlich verankert.“ (Konferenz der Frauenreferate und Gleichstellungsstellen in den Gliedkirchen der EKD; Studienzentrum der EKD für Genderfragen in Kirche und Theologie 2017: 17) Wann dies in den einzelnen Gliedkirchen der Fall war, kann in Abbildung 2 betrachtet werden.

Abb. 2 Ende des Zölibats und kirchenrechtliche Gleichstellung im Pfarrberuf

Die Kirchen, die den Weg der Gleichberechtigung gegangen sind, mussten sich während diesem Prozess mit vielen Auseinandersetzungen beschäftigen. Bevor die Ordination von Frauen in der Gesamtkirche anerkannt wurde, mussten sich diese erst einmal innerhalb einer Gemeinde beweisen. Erst als sich dies bewährte, wurde es nachträglich von den Kirchen legitimiert (vgl. Strübind 2018: 183).

Aktuelle Situation der Gleichberechtigung

Der Anteil an Theologinnen im Dienst der EKD hat sich seit 1991, also dem Zeitpunkt der endgültigen Gleichstellung, mehr als verdoppelt und lag 2009 bei 33%. Dabei schwanken die Werte je nach Landeskirche deutlich. Bei den meisten Landeskirchen liegt der Anteil an Theologinnen zwischen 25% und 36%. Nur die Landeskirche Sachsen mit 21% und die Landeskirche Schaumburg-Lippe mit 7% liegen deutlich darunter (Konferenz der Frauenreferate und Gleichstellungsstellen in den Gliedkirchen der EKD; Studienzentrum der EKD für Genderfragen in Kirche und Theologie 2015: 48) Aus diesen Zahlen lässt sich schließen, dass gerade in der Landeskirche Schaumburg-Lippe noch Vorurteile gegen Frauen im Pfarramt zu herrschen scheinen.

Heute stehen Frauen alle Ämter in der EKD offen und es wird, fast überall, als selbstverständlich angesehen, wenn diese Ämter von Frauen ausgefüllt werden. Frauen sollen auf allen Ebenen des kirchlichen Dienstes gefördert werden (vgl. Dröge 2018: 4). Es gibt aktuell einen Trend, dass auch in leitenden Positionen der Kirche eine Gleichberechtigung angestrebt wird. Ob und wann sich dieses einstellt, wird allerdings erst die Zukunft zeigen (vgl. Hering 2008: 148).

Mittlerweile liegt die Zahl der weiblichen Theologiestudierenden bei über 50%. Somit werden vermutlich in den nächsten Jahren immer mehr Pfarrstellen mit Frauen besetzt und dies wird in den meisten Gemeinden der EKD als völlig normal akzeptiert. Das ehemals männlich dominierte Berufsbild des Pfarrers gehört damit der Geschichte an (vgl. Karle 2018: 318). Auch weltweit nimmt die Zahl an Kirchen, die Frauen ordinieren weiter stark zu. Über 80% der Mitgliedskirchen, die zum Lutherischen Weltbund gehören, ordinieren Frauen oder bereiten gerade die ersten Frauen für die Ordination vor (vgl. Lutheran World Federation 2016: 26).

„Das Recht auf Ordination kann und darf kein Endpunkt der Auseinandersetzung von Frauen in und mit der Kirche sein.“ (Hering 2008: 148) Die Kirchen sollten sich nicht auf ihren bisherigen Erfolgen ausruhen und die Gleichberechtigung, sowie die Gleichstellung weiter vorantreiben.

Quellen

Abbildungen 1 und 2 aus Konferenz der Frauenreferate und Gleichstellungsstellen in den Gliedkirchen der EKD/Studienzentrum der EKD für Genderfragen (Hrsg.): Gleichstellung im Geistlichen Amt:

Ergänzungsband 1 zum Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der evangelischen Kirche in Deutschland. Ohne Ort: April, 2017. S. 18-19 und 24-25.

Dröge, Markus (2019): „Zu meiner Einsegnung werde ich nicht anwesend sein!“. Beharrlichkeit und Mut von Frauen auf dem Weg in das geistliche Amt. In: Rajah Scheepers (Hg.): Vorgängerinnen. Der Weg von Frauen in das geistliche Amt. Festschrift zum Jubiläum 45 Jahre Gleichstellung von Frauen und Männern im Pfarramt in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, S. 4–6. Online verfügbar unter https://www.ekbo.de/fileadmin/ekbo/mandant/ekbo.de/3._THEMEN/75_Jahre_Frauenordination/Festschrift_Frauenordination_web_.pdf, zuletzt geprüft am 28.06.2019.

Görne, Ada-Julie (2019): Einsegnung oder Ordination? In: Rajah Scheepers (Hg.): Vorgängerinnen. Der Weg von Frauen in das geistliche Amt. Festschrift zum Jubiläum 45 Jahre Gleichstellung von Frauen und Männern im Pfarramt in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg- schlesische Oberlausitz, S. 26–27.

Hering, Rainer (2008): Frauen auf der Kanzel. Die Auseinandersetzungen um Frauenordination und Gleichberechtigung der Theologinnen in der Hamburger Landeskirche. In: Rainer Hering (Hg.): Kirchliche Zeitgeschichte (20. Jahrhundert). Hamburg: Hamburg Univ. Press (Arbeiten zur Kirchengeschichte Hamburgs, 26), S. 105– 154. Online verfügbar unter http://hup.sub.uni- hamburg.de/volltexte/2008/71/chapter/HamburgUP_AKGH26_Hering_Frauen.pdf, zuletzt geprüft am 28.06.2019.

Jung, Martin H. (2018): „Wenn … keyn man prediget, ßo werß von nötten, das die weyber predigeten“ (Martin Luther, 1521). Frauen in kirchlichen Ämtern aus evangelisch-lutherischer Perspektive. In: Margit Eckholt et al.: Frauen in kirchlichen Ämtern. Reformbewegungen in der Ökumene. Freiburg im Breisgau: Herder; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 186–191.

Karle, Isolde (2018): Die Debatte um die Zulassung von Frauen ins geistliche Amt. Kulturelle Begründungsmuster und theologische Perspektiven. In: Margit Eckholt et al.: Frauen in kirchlichen Ämtern. Reformbewegungen in der Ökumene. Freiburg im Breisgau: Herder; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 317–329.

Konferenz der Frauenreferate und Gleichstellungsstellen in den Gliedkirchen der EKD; Studienzentrum der EKD für Genderfragen in Kirche und Theologie (Hg.) (2015): Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der evangelischen Kirche in Deutschland. Eine Bestandsaufnahme. Online verfügbar unter https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/Gleichstellungsatlas_1_2_16.pdf, zuletzt geprüft am 29.06.2019.

Konferenz der Frauenreferate und Gleichstellungsstellen in den Gliedkirchen der EKD; Studienzentrum der EKD für Genderfragen in Kirche und Theologie (Hg.) (2017): Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der evangelischen Kirche in Deutschland. Ergänzungsband 1: Gleichstellung im geistlichen Amt. Online verfügbar unter https://www.gender- ekd.de/download/Gleichstellung%20im%20geistlichen%20Amt.pdf, zuletzt geprüft am 29.06.2019.

Kopsch, Cordelia (2018): Die Ordination von Frauen in den evangelischen Kirchen in Deutschland (und Europa): alles klar – oder? In: Margit Eckholt et al.: Frauen in kirchlichen Ämtern. Reformbewegungen in der Ökumene. Freiburg im Breisgau: Herder; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 62–68.

Lutheran World Federation (Hg.) (2016): The Participation of Women. in the Ordained Ministry and Leadership in LWF Member Churches. Online verfügbar unter https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/dtpw-wicas_women_ordination.pdf, zuletzt geprüft am 02.07.2019.

Zeiß-Horbach, Auguste (2017): Evangelische Kirche und Frauenordination. Der Beitrag der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern zur deutschlandweiten Diskussion im 20. Jahrhundert. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt (Historisch-theologische Genderforschung (HThGF).

Zeiß-Horbach, Auguste (2018): „Warum sollte es eigentlich nicht möglich sein“? Die Frauenordination und die Zukunftsfähigkeit der Kirche. In: Margit Eckholt et al.: Frauen in kirchlichen Ämtern. Reformbewegungen in der Ökumene. Freiburg im Breisgau: Herder; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 394–403.